LA RUE - STREET ART

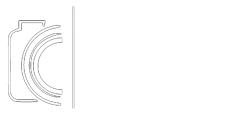

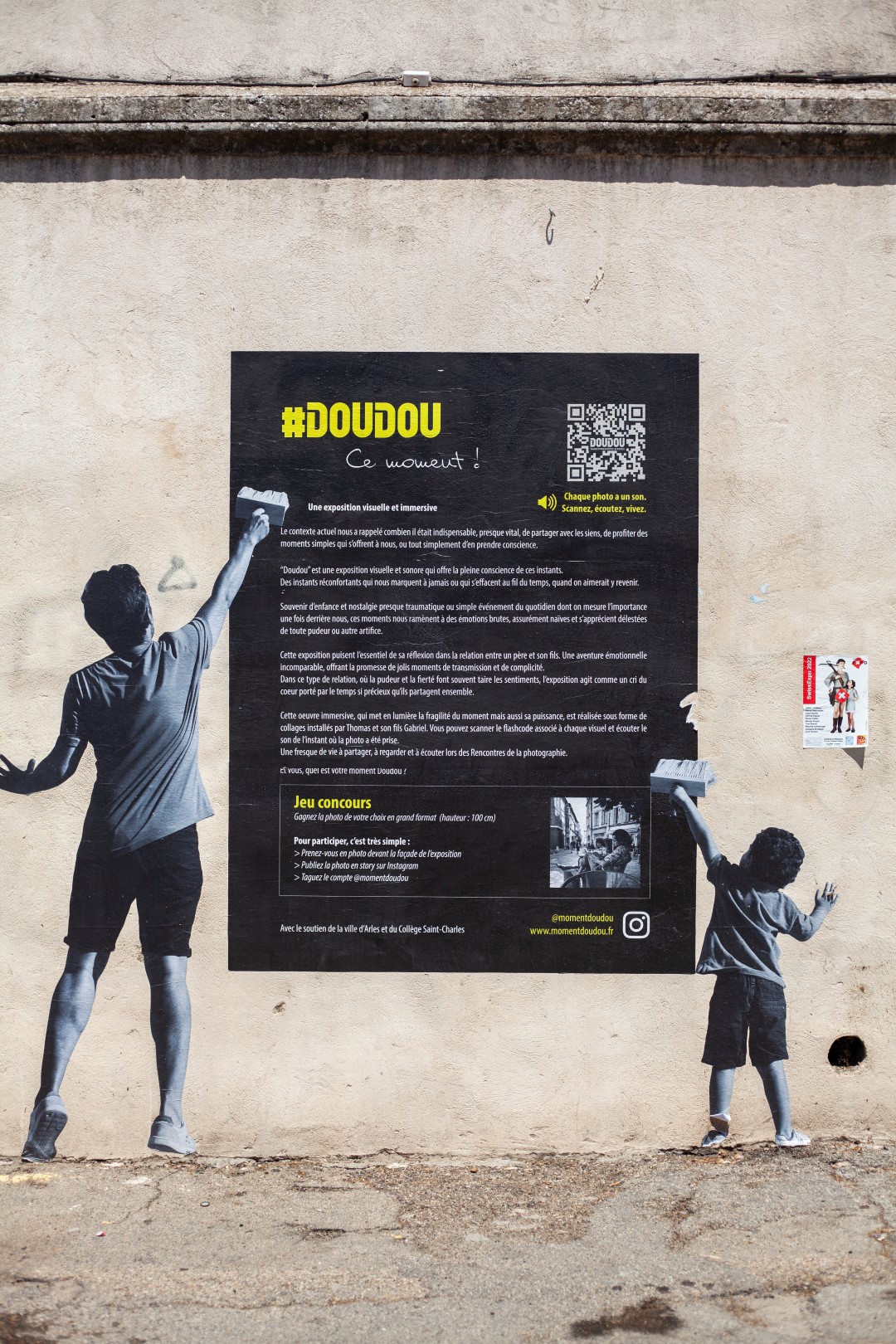

Ils s’affichent sur les murs, dans la rue, au détour d’un quartier, posés en évidence ou cachés dans des recoins. Ils envoient des messages clairs ou, au contraire, révèlent des signatures et des intentions plus obscures. Certains sont destinés à séduire, d’autres à exprimer un coup de gueule, voire à choquer. Tous à interpeller.

Les tags et les graffs sont apparus en France au tout début des années 1990. En ville surtout, d’abord dans des zones désaffectées, s’étendant ensuite peu à peu à l’ensemble de l’espace public. Certaines villes ont été plus marquées que d’autres. Je me rappelle Montpellier au début des années 2000 : un festival permanent d’artistes assez aléatoires qui s’attaquaient sans vergogne aux portes Louis XV de la vieille ville et à tous les murs accessibles à moins de deux mètres. La municipalité avait alors créé une brigade anti-tags de cinq personnes à plein temps, armée de lances à décaper et de pots de peinture couleur pierre…

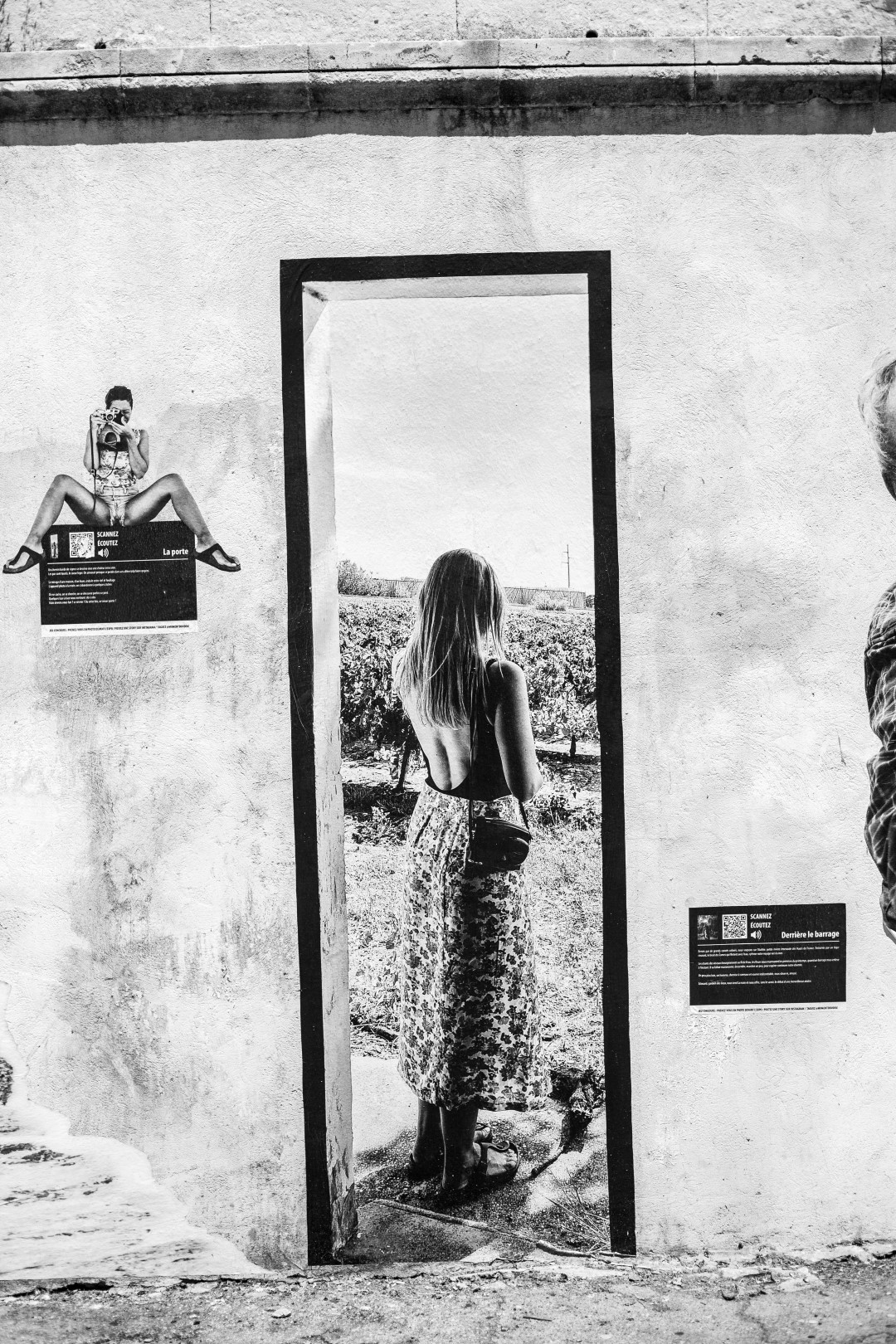

De la même manière que le rap et le hip-hop ont d’abord été des genres musicaux rejetés avant d’être les plus écoutés au monde, le mouvement du graffiti et du tag a été considéré comme une forme de vandalisme de voie publique (et l’est encore dans bien des esprits) avant de se fixer culturellement dans le paysage. Le paradoxe est en effet qu’il est devenu un mouvement artistique à part entière, avec par exemple des signatures mondiales comme celle de Banksy ou une autre, que je trouve personnellement drôle et originale comme celle d’Invader. Les bombes de peinture ont invité dans leur danse les collages, la tapisserie… Il existe même un tourisme du graffiti encouragé par les institutions et les collectivités, en témoignent ce site ou celui-ci.

Bref, cette page n’a d’autre intention que de repérer, le nez en l’air et l’œil attentif, toutes ces petites réalisations qui, qu’on le veuille ou non, nous accompagnent au quotidien quand on se balade en ville.